Protéger

-

1939-1945, le Secours populaire dans la tourmente

Le Secours populaire est issu du Secours rouge international (créé en 1923) puis du Secours populaire de France et des colonies (dès 1936). Ce dernier n’a pas cessé son activité durant la Seconde Guerre mondiale, promouvant la solidarité dans la clandestinité. Ce 8 mai 2025, 80ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie, est l’occasion de revenir sur les années de lutte des militants du Secours populaire durant l’Occupation. Ce 80ème anniversaire est aussi celui du Secours populaire français, créé en novembre 1945 pour placer au cœur d’une humanité en ruines les valeurs de fraternité et de solidarité.

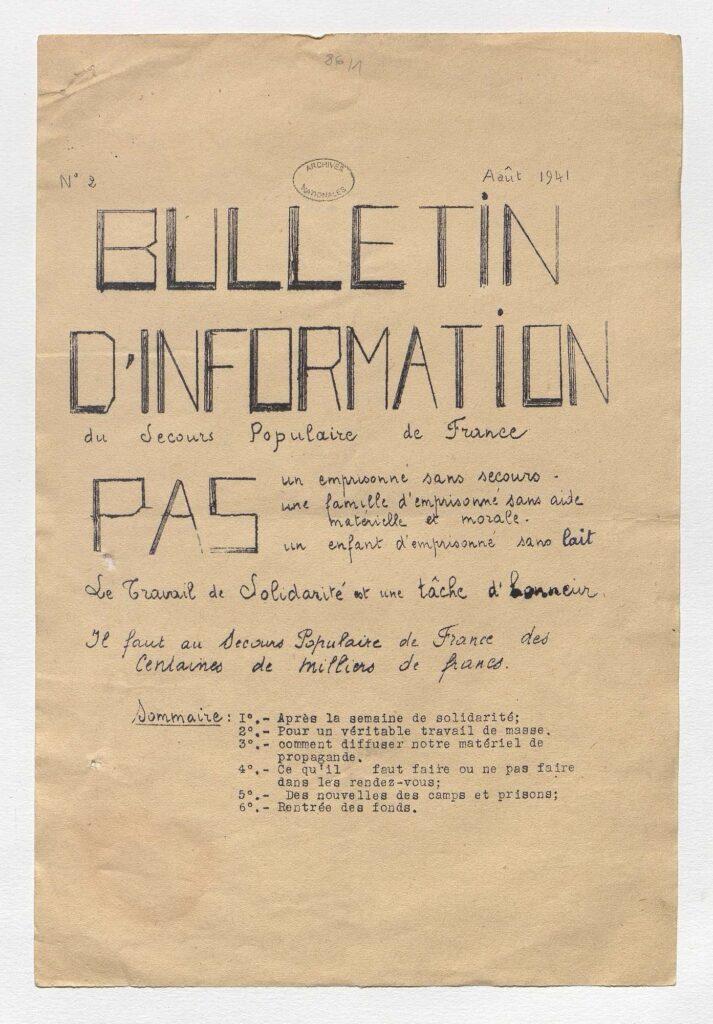

Le 1er septembre 1939, le jour même où éclate la Seconde Guerre mondiale en Pologne, paraît le dernier numéro de la Défense, le journal du Secours populaire de France et des colonies (SPFC), bientôt dissous par le gouvernement Daladier pour ses liens avec l’Internationale communiste. « Nous vivons des heures angoissantes, la situation est grave, mais l’espoir demeure au cœur de tous que l’irréparable ne se produira pas », peut-on lire dans son édito, rédigé quelques heures avant le début du conflit. On le sait malheureusement, l’irréparable se produirait. Dans ce même numéro, le SPFC déclare se placer « entièrement au service de la nation contre le fascisme agresseur » et ouvre une grande souscription nationale pour venir en aide aux soldats mobilisés et à leurs familles. Œuvrant dans la clandestinité sous le régime d’occupation, le Secours populaire agira localement, organisant la solidarité et diffusant sous le manteau plus de 50 numéros de la Défense, ainsi que de nombreux tracts appelant à la solidarité et à la résistance. Honorant ainsi leur parole antifasciste et antiraciste, les membres du SPFC lutteront pour la justice et la liberté, souvent au prix de leur vie. « Le travail de solidarité est une tâche d’honneur », peut-on lire dans une des publications clandestines de l’organisation, en août 1941. C’est cette « tâche d’honneur » qui les animera, opiniâtrement, durant ces années de guerre.

Numéro clandestin du journal du Secours populaire « La Défense », publié en août 1941. (Archives nationales)

« Pas un emprisonné sans secours, pas une famille d’emprisonné sans aide matérielle et morale, pas un enfant d’emprisonné sans lait », peut-on lire dans ce même numéro de la Défense de l’été 41, à la Une manuscrite. Deux mois auparavant, dans un bulletin daté de juin 41, le SPFC appelle à la solidarité avec les Juifs persécutés, les étudiants et professeurs séquestrés pour délit d’opinion et les femmes prisonnières politiques dont l’organisation dénonce les terribles conditions de détention. Deux actions, intimement liées, sont conduites de front : tout d’abord le plaidoyer et l’information en temps de propagande, ensuite la solidarité concrète pour les victimes de l’injustice et de l’oppression ainsi que pour leurs familles. Une publication datée de 1943 illustre bien ce double mouvement. « C’est un cri d’alarme qu’il faut jeter, car à l’heure actuelle, les prisonniers meurent de faim et de froid. Un seul chiffre : 31 morts dans le seul mois de décembre », peut-on y lire, parmi une description détaillée des sévices infligés aux détenus des camps de concentration par ordre de la Gestapo ou du régime de Vichy. En découle une injonction à l’action : « Formez des comités de solidarité ! Pour venir en aide aux familles d’emprisonnés et aux emprisonnés eux-mêmes par l’intermédiaire de leurs familles. »

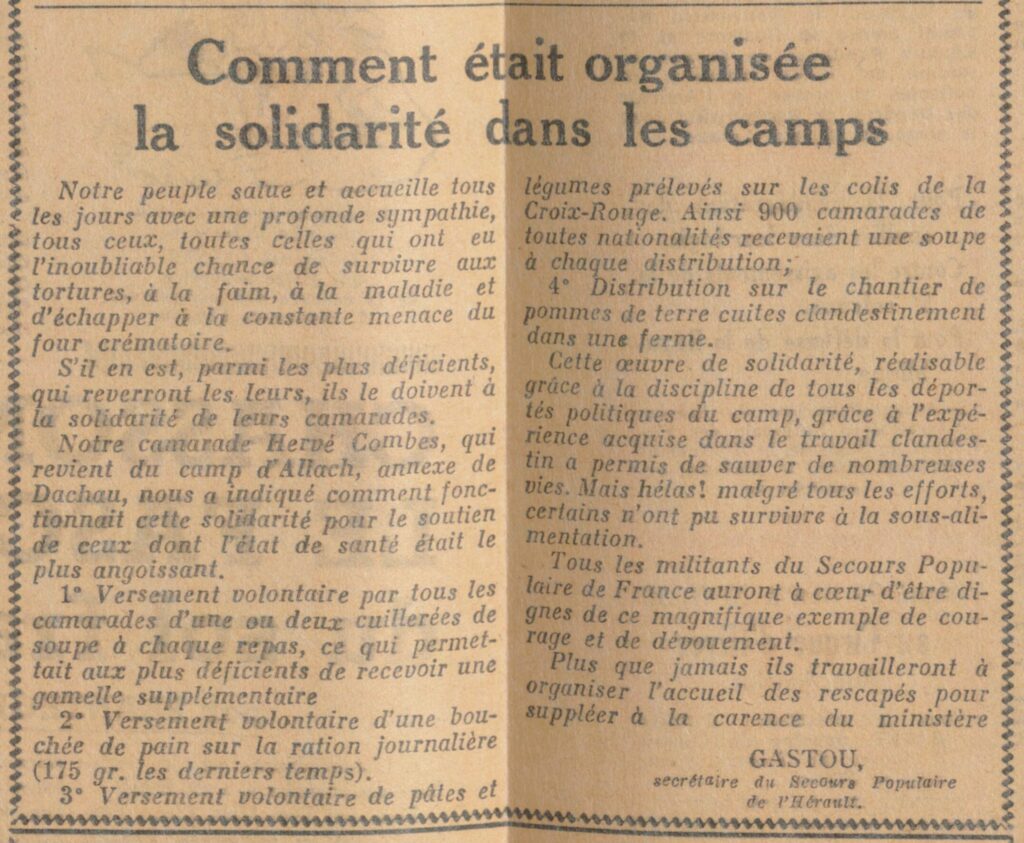

Article paru dans la Défense le 25 mai 1945 sur la solidarité au sein des camps.

(Archives du SPF – Source gallica.bnf.fr / BnF)

L’action des militants – mais aussi des militantes car il convient de souligner le rôle fondamental de celles-ci dans l’organisation de la solidarité – s’incarne alors en l’organisation de collectes matérielles et l’édition de listes de souscription. C’est ainsi qu’ils sont en mesure de remettre des mandats aux familles de fusillés et d’envoyer des colis de nourriture et de vêtements chauds aux prisonniers. En 1943, treize millions de francs sont collectés dans les ateliers, les bureaux, les foyers de bénévoles, qui se comptent par milliers. La solidarité, les membres du SPFC la mettent aussi en œuvre à l’intérieur même des camps, quand ils sont arrêtés et déportés. Le témoignage d’Hervé Combes, rescapé du camp d’Allach, annexe de Dachau, relayé dans la Défense le 25 mai 1945, est à ce titre précieux. Pour les plus faibles et les plus dénutris, rapporte le militant, la solidarité s’effectuait selon une discipline rigoureuse et quotidienne. Parmi les exemples qu’il partage, citons le « versement volontaire par tous les camarades d’une ou deux cuillerées de soupe à chaque repas, ce qui permet aux plus déficients de recevoir une gamelle supplémentaire ». Ou encore le « versement volontaire d’une bouchée de pain sur la ration journalière, équivalant les derniers temps à 175 grammes ».

Encart de la Défense, proposant aux orphelins de guerre ou aux enfants de déportés de partir en colonie de vacances au Mont-Dore pour les fêtes de Noël 1944. (Archives du SPF – Source gallica.bnf.fr / BnF)

L’attention historique du Secours populaire portée à l’enfance naît alors, en ces années sombres. Des enfants de victimes de la répression reçoivent des jouets et des friandises à Noël ou sont envoyés à la campagne. Dans le numéro de la Défense daté du 19 octobre 1944, un encart informe, accompagné de la photographie d’un enfant assis sur une luge : « Noël aux sports d’hiver pour les enfants de fusillés et de déportés. Date limite des inscriptions : 10 décembre 1944. » Ils seront des centaines d’enfants à partir en colonie de vacances au Mont-Dore – des centaines à vivre un temps de répit et respirer un bol d’air. C’est sous l’impulsion de l’avocat Pierre Kaldor, chargé dès 1943, après son évasion de la prison de Compiègne, de réorganiser le Secours populaire, que l’association ajoute à son action d’aide aux victimes de la répression son volet social à destination des populations civiles sinistrées de guerre ou les plus défavorisées. Le Secours populaire se porte bien sûr auprès des sans-abri, qui souffrent du froid par millions en chacun des hivers, particulièrement rigoureux, de la guerre.

A partir du 6 juin 1944, la France est libérée au fil de l’avancée des troupes alliées et des combats de la Résistance. Dès le 1er août 1944, les membres du SPFC participent à la Libération de Paris, notamment du ministère de la Justice, place Vendôme. Le SPFC, reconstitué officiellement sur les barricades de Paris en août 1944 après 5 ans de clandestinité, fait le compte de ses militants disparus, morts fusillés, déportés : la moitié des secrétaires départementaux et nationaux de l’association a été assassinée. Charles Désirat, déporté au camp d’Oranienburg mais rescapé, se retrouve ainsi le seul survivant du Secrétariat national d’avant-guerre. Dès fin 1944, le SPFC reprend ses activités, ouvrant trois grands chantiers pour l’enfance : le parrainage d’un orphelinat dénommé la « Maison de l’Enfant du Fusillé », l’organisation d’arbres de Noël et le départ de petits vacanciers.

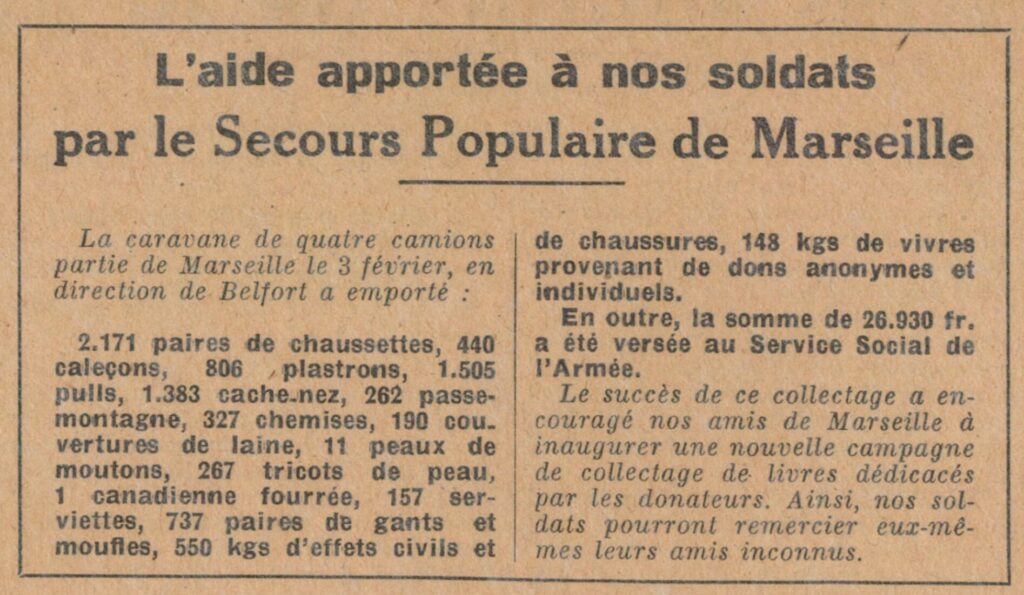

Entrefilet de la Défense sur l’envoi de camions sur le front le 3 février 1945.(Archives du SPF – Source gallica.bnf.fr / BnF)

A partir de septembre 1944, l’association prend part à l’effort de guerre en envoyant des colis (vêtements chauds, couvertures, chaussures) aux combattants de l’Armée française de la Libération, partis sur le front allemand. Dans le même temps, dès janvier 1945, les civils et militaires retenus en Allemagne reviennent progressivement en France – Juifs survivants des camps de la mort, déportés, résistants politiques, raflés, otages arrivent dans un état sanitaire épouvantable. Le Secours populaire, avec d’autres organisations de la Résistance, leur viennent en aide. Ses bénévoles les soignent, les accompagnent dans leurs démarches et dans la défense de leurs droits, ainsi que sur le plan matériel (logement, habillement, chauffage). L’association participe même à la mise en place d’une ligne aérienne pour le rapatriement de certains déportés et prisonniers de guerre. En s’appuyant sur des publications dans la Défense, le Secours populaire assure un service de recherche de déportés disparus, recherchés par leurs familles. Enfin, il participe aux commissions de la Libération ; par exemple, certains de ses représentants siègent en octobre 1944 dans la Commission pour le châtiment des crimes de guerre nazis.

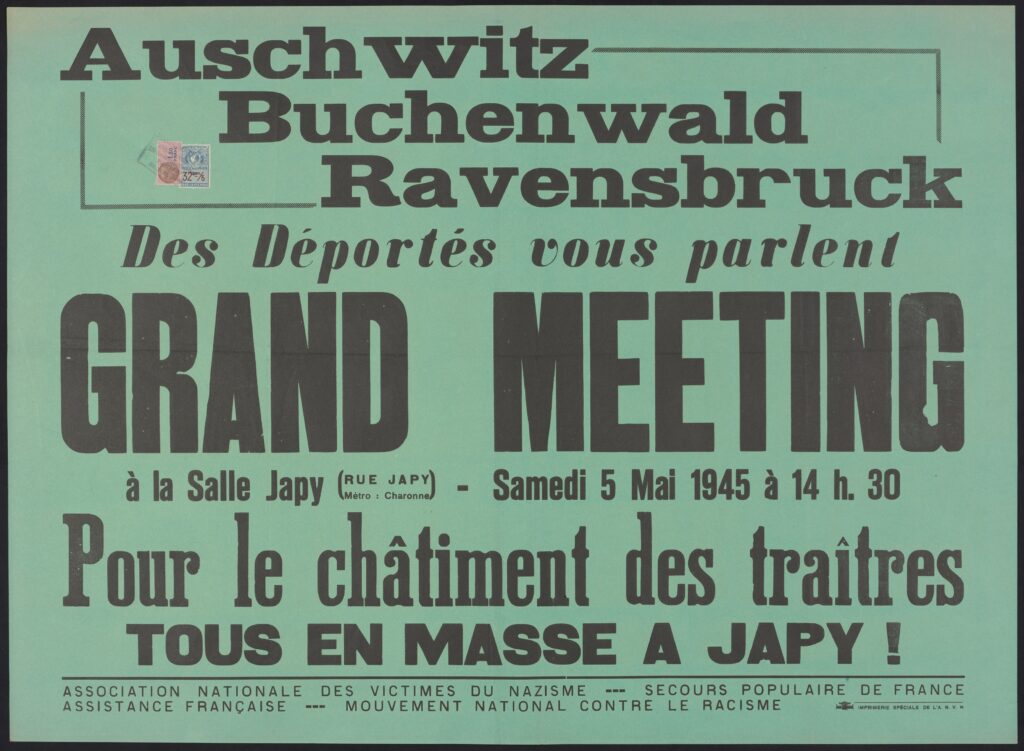

Tract annonçant la rencontre avec les déportés coorganisée par le Secours populaire le 5 mai 1945 à Paris. (National Library of Australia)

Le 5 mai 1945, le Secours populaire, poursuivant son idéal antifasciste et augurant le devoir de mémoire, organise avec le Mouvement national contre le racisme et l’Association nationale des victime du nazisme (ANVN) une rencontre avec des déportés, afin qu’ils témoignent de leur expérience. Il honore dans la Défense la mémoire des martyrs du nazisme, tel Marcel Allegot, ancien secrétaire du Secours populaire de Meudon, qui exprima ainsi sa dernière volonté : « Servez-vous de toutes mes souffrances pour faire triompher la Justice et la Liberté ». C’est de la fusion du SPFC avec l’ANVN que naît, le 15 novembre 1945, le Secours populaire français. L’association rassemble des hommes et des femmes qui, pour grand nombre d’entre eux, ont connu la déportation, les camps de concentration, les prisons ; tous ont éprouvé la clandestinité et se sont engagés dans la Résistance, tel son futur secrétaire général et président (de 1955 à 2019), Julien Lauprêtre. Celui-ci, animé par sa rencontre, une nuit de novembre 43 dans la prison de Fresnes, avec Missak Manouchian, qui lui avait enjoint d’œuvrer pour une société plus juste, consolidera la création d’une grande association de solidarité populaire, irriguée par les valeurs humanistes. Celles-ci, dans un monde qui a connu le massacre de la Seconde Guerre mondiale, l’indicible de la Shoah et l’horreur du nazisme, seront indéfectiblement portées par des générations de bénévoles du Secours populaire français, jusqu’à aujourd’hui, 80 ans après.