Émanciper

-

2025, le secours populaire français fête les 80 ans de sa naissance ; Un peu d’histoire : « 4 ans de prison pour refus de combattre en Algérie »

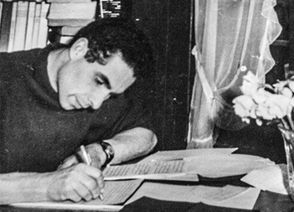

Alban Liechti, mort en août 2024, fut, en juillet 1956, le premier soldat français à dire « non » à la mobilisation en Algérie. Il a fait quatre années de prison pour ce refus.

En accord avec sa famille, de fervents militants communistes, il décida d’écrire au président du Conseil, Guy Mollet, pour demander un cessez-le-feu. Une trentaine de camarades de son contingent signèrent avec lui. Puis, il écrivit au président de la République René Coty, le 2 juillet 1956 : « Dans cette guerre, ce sont les Algériens qui combattent pour la paix et la justice. […] C’est pour cela que je ne peux prendre les armes contre le peuple algérien en lutte pour son indépendance. »

Arrivé en Algérie, Alban Liechti refusa de porter les armes. Il fut condamné à deux ans de prison ferme.

La mère d’Alban et celle qui allait devenir sa femme, Yolande, se battirent pour faire connaître son sort. Une organisation alors étroitement liée au PCF répondit alors présente, le Secours populaire. Elle organisa une vaste campagne de soutien et demanda la libération d’Alban Liechti.

Après un an d’emprisonnement et son deuxième refus de porter les armes, Alban Liechti vit sa cause défendue par le parti communiste et les médias s’intéressèrent à son histoire. Il écrivit à nouveau au président de la République – cette fois c’était le général de Gaulle.

Lors du deuxième procès, en mai 1959, les juges ne furent plus que trois sur cinq à s’accorder sur la peine. Il faut dire qu’entre-temps, les actes de torture commis par l’armée en Algérie étaient dénoncés de plus en plus vigoureusement, la critique de la guerre d’Algérie, se faisait de plus en plus forte, et d’autres soldats se s’étaient mis à refuser. Les historiens estiment que le mouvement du refus prit diverses formes et qu’environ 12 000 soldats français désobéirent à un ordre au cours de leur mobilisation en Algérie.

Après sa deuxième sortie de prison, l’insoumis devait toujours remplir ses obligations militaires et il fut renvoyé en Algérie, en mars 1961. C’est là qu’il commit son troisième acte de résistance : porter un fusil non chargé.

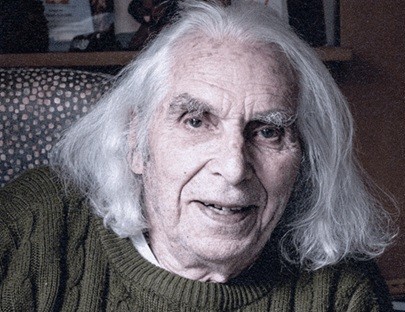

À Trappes, où il s’est installé avec Yolande au retour d’Algérie, Alban Liechti était devenu une figure locale bien connue. Le couple vivait dans le quartier des Merisiers, où il obtint un premier logement social dès 1962. « Je l’ai connu bien avant que je sois maire, dit aujourd’hui le maire, Ali Rabeh (membre de Génération·s). C’était quelqu’un d’admirable, qui a milité pour la paix jusqu’à la fin de sa vie. »

De fait, Alban Liechti n’a cessé par la suite de défendre la cause pacifiste et de manifester contre les guerres, quelles qu’elles soient. En 2000, il a fait partie des douze « grands témoins » qui ont demandé à Jacques Chirac et Lionel Jospin de reconnaître et condamner l’usage de la torture en Algérie.

Pilier du comité de Trappes du Mouvement de la Paix, il avait également fondé, dans les années 1980, l’Association des combattants de la cause anticoloniale, devenue Agir contre le colonialisme. Au sujet des jeunes israéliens qui refusent de combattre contre les palestiniens, il estimait que leurs convictions « relèvent d’un choix de conscience vis-à-vis du peuple palestinien comparable à celui des “soldats français du refus” face à la lutte du peuple algérien pour son indépendance ».

Lors de son enterrement, en septembre 2024, il y avait foule. Le maire de Trappes, Ali Rabeh, a prononcé un discours, et les couronnes ont recouvert la sépulture, malgré la consigne de faire plutôt des dons au Secours populaire, pour alimenter l’aide à Gaza. Trois représentants de l’ambassade d’Algérie étaient aussi présents.

© Illustration Justine Vernier / Mediapart avec une de photo Thomas Liechti

(d’après un article d’Amélie Poinssot, pour Mediapart)