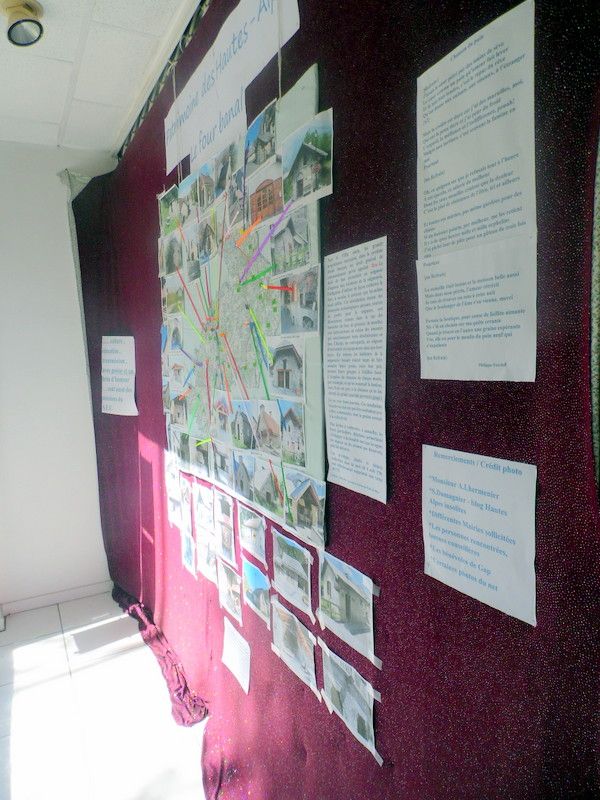

Vitrine d’août de l’antenne de Gap

Patrimoine des Hautes-Alpes : le four banal

Vers le VIIIe siècle, les grands propriétaires exerçaient, dans le système féodal français, un droit général de commandement qu’on appelait Ban.

Le droit de ban permettait au seigneur d’imposer aux habitants de la seigneurie l’obligation d’utiliser de façon exclusive le four, le moulin, le pressoir que lui-même avait édifiés.

Ces installations étaient des monopoles technologiques payants, sources de profits pour le seigneur, soit directement, comme dans le cas des banalités (de four, de pressoir, de moulin), soit indirectement en raison des amendes qui sanctionnaient toute désobéissance au ban.

Charge, en contrepartie, au seigneur d’entretenir ces équipements ainsi que leurs accès. En retour, les habitants de la seigneurie banale étaient tenus de faire moudre leurs grains, cuire leur pain, presser leurs grappes à l’édifice banal.

L’étendue du domaine de chaque moulin, par exemple, qu’on nommait la banlieue, était fixée en gros à la distance qu’un âne chargé de grains pouvait parcourir jusqu’à lui en une demi-journée. Ces installations banales ne doivent pas être confondues avec celles, communales, dont la gestion revenait à la collectivité.

Plus faciles à construire, à camoufler, les fours particuliers, illégitimes, permettaient d’échapper à la banalité tant que les agents du seigneur ne les avaient pas découverts, puis fait détruire.

Ces privilèges, abolis et déclarés rachetables dans la nuit du 4 août 1789, sont définitivement supprimés sans rachat en 1793.

Sources : Colette Duc – Association Patrimoine Roche-de-Rame